Herborner Originale

Die Herborner Bürgerdenkmäler - eine Übersicht

Die Herborner Bürgerdenkmäler zeigen allesamt Personen, die es tatsächlich einmal gegeben hat. Das erste, ältere Bürgerdenkmal wurde am 03.06.2005 aufgestellt. Es zeigt eine Alltags-Szene, die etwa einhundert Jahre zurück liegt. Anfang des 20. Jahrhunderts standen diese drei Herren nämlich oft so auf dem Marktplatz beim Plausch zusammen. Dieses erste Denkmal wurde vom Herborner Geschichtsverein in Auftrag gegeben, denn der Gründer des Geschichtsvereins ist einer der drei abgebildeten Herren (Hoffmann).

Das Herborn-Uckersdorfer Künstleratelier Oester (https://atelier-oester.de/) arbeitete die Figuren nach alten Fotografien detailgetreu aus. Wenn man die Fotos mit den Statuen vergleicht, ist man immer wieder erstaunt, wie lebensecht sie getroffen sind.

Probieren Sie es doch einmal aus und stellen sich genau in die Mitte zwischen die drei plaudernden Herren der älteren Gruppe! Sie werden feststellen, dass alle drei Sie genau anschauen und Sie direkt in das Gespräch einbeziehen…

Mit der persönlichen Vorstellunge wollen wir jedoch mit dem neueren Bürgerdenkmal beginnen, das etwas unterhalb des Marktplatzes bei der Linde aufgestellt ist. Hier sind drei sehr verschiedene Personen dargestellt - und da ist auch eine Frau dabei! Und besonders schön ist es, wenn man sich dann sogar selbst noch an die eine oder andere der abgebildeten Personen erinnert. Denn sehr viele Zeitgenossen kannten natürlich das “Heinzje”, einige Herbornerinnen und Herborner haben sogar noch die “Katzenmarie” und den “Della” vor Augen. Doch was hat es nun genau mit diesen Personen auf sich?

Die (neuen) Bürgerdenkmäler von 2017

In Bronze stehen sie da. Mit Mieze, Besen und Zylinder: „’s Heinzche“ Heinz Friese, Ernst de la Motte und „Katzemarie“ Maria Cyriax bilden zusammen das neue Herborner Bürgerdenkmal am „Platz an der Linde“.

Auch diese Figuren wurden vom Künstleratelier Christoph Oester geschaffen. Die detaillierten Köpfe sind von der Gießerei Rincker im benachbarten Sinn (eines der ältesten Unternehmen in Deutschland, bestehend seit 1590!) gegossen worden, die Körper von der Gießerei Gerhardt in Haiger-Oberroßbach.

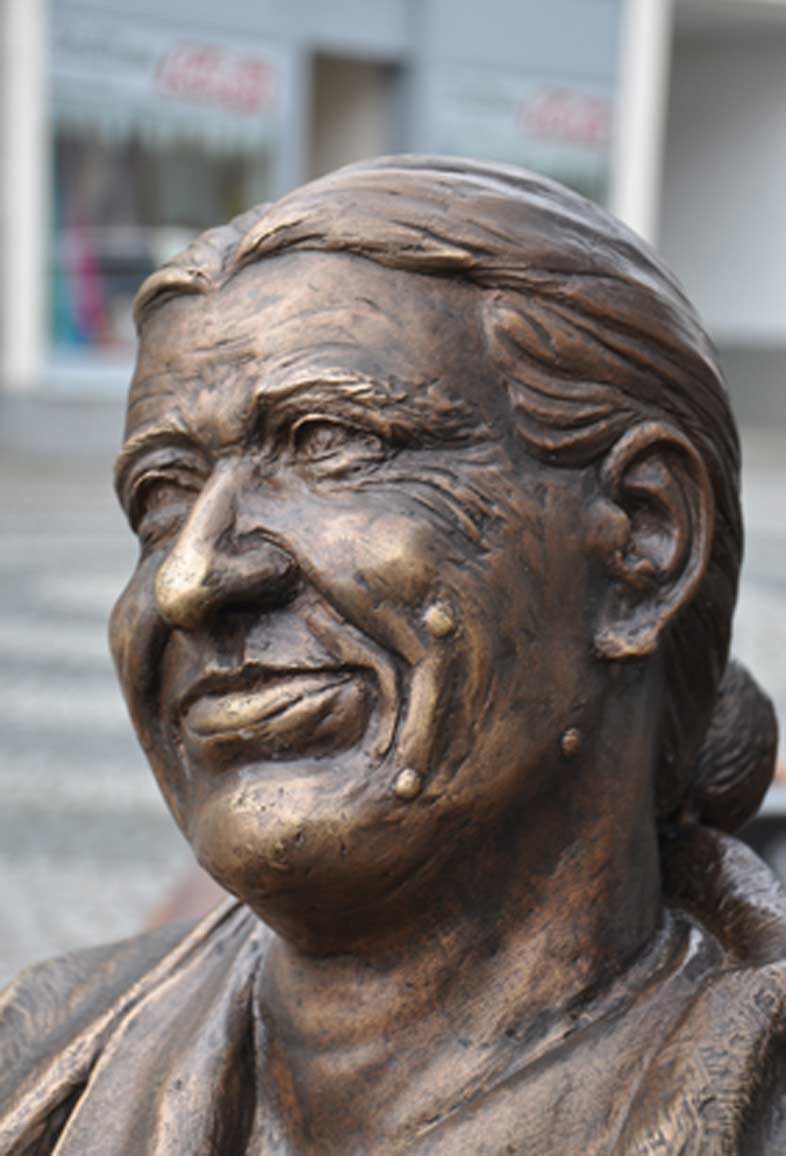

Die „Katzenmarie“ (1907-1979)

Das Leben von Maria Cyriax (geborene Ufer), genannt „Katzenmarie“, lässt sich nur bruchstückhaft rekonstruieren. Das wenige, was Herborns ehemaliger Stadtarchivar Rüdiger Störkel zusammentragen konnte, stammt aus alten Chroniken oder den historischen Adressbüchern Herborns.

Maria Ufer, 1907 in der Dienstwohnung ihres Vaters bei der Herborner Pumpenfabrik geboren, lebte viele Jahre in der Altstadt „Auf der Mühlbach 16“. Seit den 50er-Jahren verwitwet, schaffte sie es, in den 60ern in eines der übriggebliebenen Häuser in der benachbarten Chaldäergasse zu ziehen. Die Fenster der Häuser standen meist offen, die Bewohner der Altstadt unterhielten sich quer über die Straßenzüge hinweg. „Herborner Ferngespräche ohne Telefon“, wie Störkel sagt. Es waren über Jahre gewachsene Netzwerke, die durch die Flächensanierung zerstört wurden. Ein „kleines verwunschenes Häuschen“ war die Hausnummer 24. Heute steht auch dieses Gebäude nicht mehr. Hier hatte sie ihr „inoffizielles Katzenheim“. Laut einem Zeitungsartikel aus den 70er-Jahren betreute sie dort zwölf Katzen. „Und das bei einer kleinen Rente von weniger als 500 Mark.“ Und war sie in der Stadt unterwegs, hatte sie stets in ihrer Tasche Futter verstaut, um herrenlose Katzen zu füttern.

Die „Katzenmarie“ hatte aber auch „interessante Kontakte“, wie Rüdiger Störkel sagt. Beispielsweise zu Karl Hartmann, dem Grandseigneur des Herborner „Schloss-Hotels“, mit dem sie freundschaftlich verbunden war.

Maria Cyriax starb am 11. August 1979 im Alter von 72 Jahren.

‘s Heinzje (1926-1998)

Besonders angetan hat es den Herbornern die Figur des kleinwüchsigen Heinz Friese. Auch sein Leben lässt sich nur bruchstückhaft rekonstruieren. Wie bei den beiden anderen Originalen in der Runde gibt es auch zum „Heinzche“, wie er liebevoll genannt wurde, kaum schriftliche Dokumente.

Fest steht: „’s Heinzche“ wurde am 16. März 1926 in der Stadt Elbing im früheren Ostpreußen geboren. Seine Mutter starb früh, und so kam er als 16-Jähriger alleine nach Deutschland. Zunächst nach Weilmünster und 1945/46 dann nach Herborn, in die Landesheil- und Pflegeanstalt (heute Vitos-Kliniken) in der Austraße. „Er kam alleine hierher, konnte weder lesen noch schreiben“, so der ehemalige Stadtarchivar Rüdiger Störkel zur Situation zu jener Zeit. Aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit musste Heinz Friese in der Zeit des Nationalsozialismus um sein Leben fürchten.

„Er hat es nicht nur geschafft, sich in seiner neuen Umgebung zurecht zu finden, sondern auch, den Menschen etwas mitzugeben“, sagt Störkel. Die Menschen wiederum schenkten ihm ihre Zuneigung. Und im Laufe der Jahre entwickelte sich „’s Heinzche“ zum Stadtoriginal. Er erledigte für die Herborner Geschäftsleute Botengänge und kehrte die Straße vor den Geschäften. „Für Kinder war er ganz faszinierend. ,Zwerge gibt es doch nur im Märchen’, hatten die immer gedacht und dann gemerkt: Nein, die gibt es wirklich“, sagt Störkel.

Wenn Kleinwüchsige es anderswo zumeist schwer im Leben gehabt hätten, so sei das beim „Heinzche“ anders gewesen: „Was ihm und den Herbornern gelungen ist, ist, ihn ins Stadtleben einzubinden.“ Dafür stehe auch das Lächeln, das Original wie bronzenes Abbild auszeichne. "’s Heinzche“ war so bekannt, dass der Herborner Kunstmaler Ernst Grimm ihn zum Hessentag 1986 sogar porträtierte.

Heinz Friese starb am 30. Mai 1998 in Herborn.

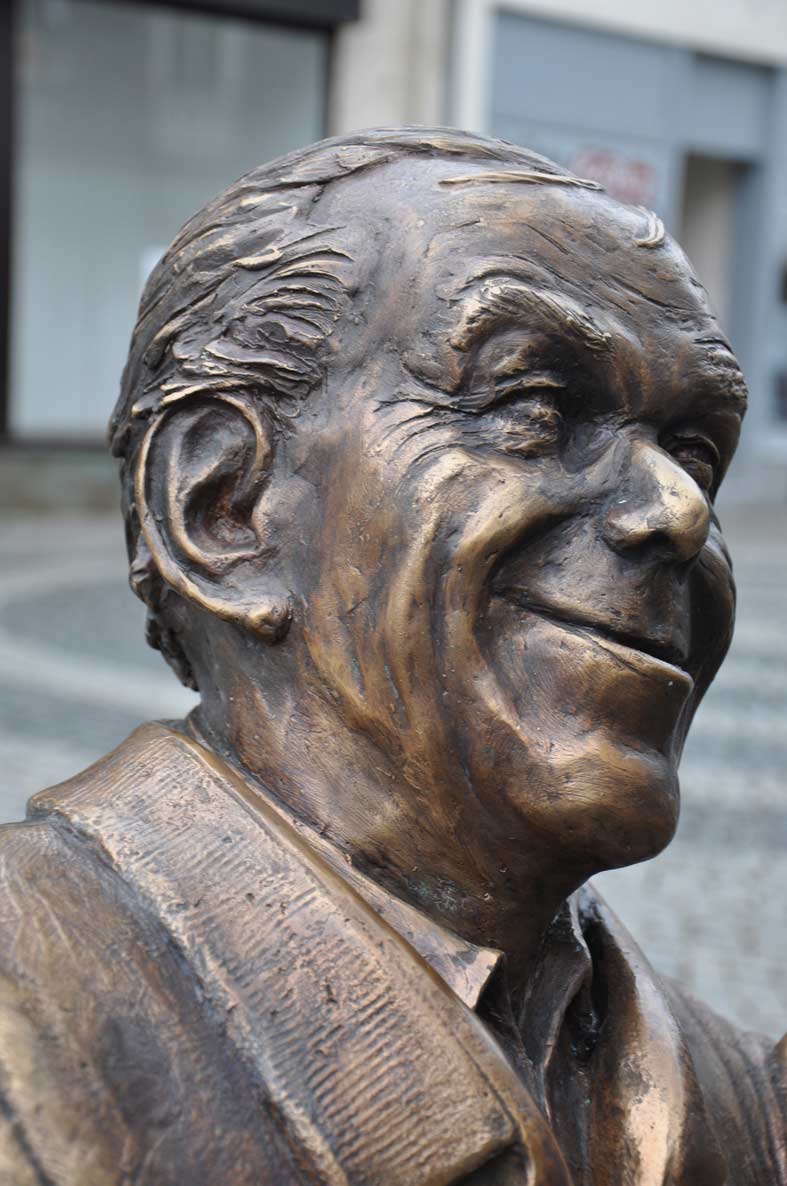

„Della“ Motte (1899-1980)

Er ist der größte in der Runde – Ernst Karl de la Motte. Ähnlich wie bei Maria Cyriax und Heinz Friese lässt sich auch sein Leben nur teilweise rekonstruieren. Und das, obwohl er eine Druckerei besaß.

Er wurde am 12. April 1899 in Herborn geboren und arbeitete als Buchdrucker. Erst als Mitinhaber der Firma Jungels und de la Motte, später als alleiniger Besitzer der Druckerei am Hintersand 4. Das Haus, in dem „Della“ arbeitete und lebte, steht noch.

Sein Unternehmen war ein klassischer Ein-Mann-Betrieb. „Im Auftrag heimischer Firmen druckte er vor allem Kataloge und Prospekte“, berichtet Rüdiger Störkel. Zum Beispiel für die Firma Berkenhoff & Drebes. „Wie lieferte er seine Prospekte in einer Zeit, in der Autos eine Rarität waren? Ganz einfach: Er packte sie in seinen Rucksack und lief über den "Merkenbacher Stich"." Berkenhoff sei schon damals ein international aufgestelltes Unternehmen gewesen. „Es kann also sein, dass Prospekte, die de la Motte zu Fuß nach Merkenbach trug, am anderen Ende der Welt auftauchten.“

De la Motte blieb zeitlebens Junggeselle, was möglicherweise am Tod einer Jugendliebe lag. Vielleicht wird auch deshalb von seiner leicht melancholischen Art berichtet. „Della“ war nicht nur Unternehmer, sondern auch Sportskanone. Den 1920 gegründeten SV Herborn schoss er mit seinen Toren nach vorne. Einmal soll er sogar ein ganzes Tor umgeschossen haben. Davon zeugt auch der damals populäre Schlachtruf „De la Schuss“.

De la Motte brachte sich auch ins gesellschaftliche Leben Herborns ein: In den 60er/70er Jahren rief er mit Gleichgesinnten den Flohmarkt in der Innenstadt ins Leben.

Ernst Karl de la Motte starb 1980 in Herborn.

Die Bürgerdenkmäler von 2005

2005 aufgestellt, zeigt diese Herrengruppe eine Szene aus der Zeit Anfang 1900. Das Künstleratelier Christoph Oester hat diese Figuren detailgetreu erschaffen. Zum größten Teil wurden diese Bronzefiguren in der Gießerei Köhler & Göbel in Erndtebrück gegossen.

Die Dreiergruppe besteht aus Ferdinand Nicodemus (mit Stock), Johann Heinrich Hoffmann (mit Bart) und Albert Schumann (mit Büchern). Diese drei Freunde standen zu Beginn des 20. Jahrhunderts oft so auf dem Marktplatz im Plausch zusammen. Wer waren die berühmten Zeitgenossen und welche Bedeutung hatten sie in der Herborner Geschichte?

Johann Heinrich Hoffmann (1830 – 1915)

Der Ehrenbürger Herborns wurde am 31. August 1830 geboren. Er stammte aus einer Tuchmacherfamilie und engagierte sich bereits in jungen Jahren politisch, so bereits mit 18 Jahren in der Vormärzbewegung (1848) zugunsten der Demokratie. Später wurde er Herausgeber der demokratischen Blattes „Neue Zeitung“ (gemeinsam mit dem späteren Bürgermeister Dr. Siegfried).

Er war der Gründer der Herborner Pumpenfabrik (1874), Gründer des Geschichtsvereins (1883) und des Stadtmuseums (inklusive langjährigem Vorsitz des Vereins), Wiedergründer des Turnvereins (dessen Vorsitzender er lange Zeit war), Gründer der Feuerwehr (1851) und der Volksbank (1861).

Er war auch Herausgeber der Geschichtsblätter des Geschichtsvereins von 1904-14 und Mitglied im Stadtvorstand (Vorläufer des Magistrats). Aufgrund seines vielfältigen Engagements wurde Hoffmann Ehrenbürger von Herborn.

Johann Heinrich Hoffmann starb am 11. Februar 1915.

Albert Schumann (1862 - 1940)

Dr. Albert Schumann wurde 1862 geboren. Er stammte aus einer Metzgerfamilie und wurde Lehrer. Er war Rektor der damaligen Herborner Volksschule (heute Kirchbergschule) und auch in vielen Vereinen engagiert, u.a. als Vorsitzender im Geschichtsverein sowie im Gesangverein.

Er war bekannt dafür, sehr interessante Reden zu schreiben. Er ordnete das Stadtarchiv und verfasste eine Anzahl von Beiträgen zur Stadtgeschichte. Die Veröffentlichung eines Buches zur Historie der Stadt, die er im Ruhestand plante, wurde durch die Zeitumstände verhindert. Schumann hat daneben große Verdienste um die Förderung der Gesangvereine.

Dr. Schumann starb im Jahr 1940.

Ferdinand Nicodemus (1854 – 1931)

Er stammte aus einer Bäckerfamilie, war Redakteur der von J.H. Hofmann und Dr. Siegfried (später Bürgermeister) herausgegebenen demokratischen „Neuen Zeitung“ und machte sich später als Auktionator und Rechtsbeistand selbständig. Hauptberuflich war er Feuerwehrkommandant.

Als Herborner Lokalpoet schrieb er Gedichte und Verse, die zu zahlreichen Anlässen in Hoffmanns Zeitung oder im Herborner Tageblatt veröffentlicht wurden. Zu seinen politischen Dichtungen gehört ein als Flugblatt verbreiteter Protest gegen den Antisemitismus der „Böcklerbewegung“. Er war lange Stadtverordneter.